学科トピックス

2020.09.10

【講演会・研究会のお知らせ】第4回 福大韓国学シリーズ(10月23日[金]-24日[土])

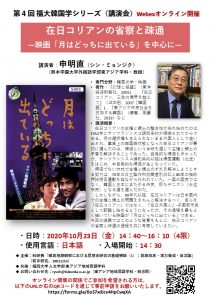

第4回 福大韓国学シリーズ(講演会)[2020年10月23日、金]

Webexオンライン開催

・時間:14:40~16:10(4限)

・使用言語:日本語

・入場開始:14:30

講演概要:在日コリアンの主権と領土の整合性が崩れ始めたのは、1952年にサンフランシスコ講和条約が締結されてからである。何の選択権も与えられないまま外国人として追い出され、事実上の無国籍状態となった在日コリアンが最初に選んだのは、帰還という手段を通じて主権と領土の矛盾を解決することであった。自発的な帰還も多かったが、サンフランシスコ講和条約以降は帰国運動(北送)をはじめ、半自発的な帰還が主となっていた。

帰還でない方式で主権と領土のずれを解決しようとする努力は、70年の日立製作所就職差別訴訟と80年の指紋押捺拒否運動を経ながら行われていた。一国の国民ではなく、韓国と日本にまたがる市民、即ちデニズン(永住市民)となる道を選んだのだ。

しかしながら、90年代以降、在日コリアンは日本国内での主権と領土の問題をきちんと解決するべく、自らを「在日コリアン」ではなく、「在日外国人」-多国家市民として認識し始めるようになったが、その過程を最もよく描いている映画が「月はどっちに出ている」である。 今回の講義ではこのような背景をもとに、在日コリアンの省察と疎通の過程を共に考察していきたい。

代表著作:『幻想と絶望』(東洋経済新報社、2005) 、『在日コリアン、三色の境界を越えて』(고즈윈、2007[韓国語])、『東アジア市民社会を志向する韓国』(編著、風響社、2019)など。

・時間:14:40~16:10(4限)

・使用言語:日本語

・入場開始:14:30

在日コリアンの省察と疎通

――映画「月はどっちに出ている」を中心に――

講演者:申明直(シン・ミョンジク、熊本学園大学外国語学部東アジア学科・教授、韓国文学・映画)

――映画「月はどっちに出ている」を中心に――

講演者:申明直(シン・ミョンジク、熊本学園大学外国語学部東アジア学科・教授、韓国文学・映画)

講演概要:在日コリアンの主権と領土の整合性が崩れ始めたのは、1952年にサンフランシスコ講和条約が締結されてからである。何の選択権も与えられないまま外国人として追い出され、事実上の無国籍状態となった在日コリアンが最初に選んだのは、帰還という手段を通じて主権と領土の矛盾を解決することであった。自発的な帰還も多かったが、サンフランシスコ講和条約以降は帰国運動(北送)をはじめ、半自発的な帰還が主となっていた。

帰還でない方式で主権と領土のずれを解決しようとする努力は、70年の日立製作所就職差別訴訟と80年の指紋押捺拒否運動を経ながら行われていた。一国の国民ではなく、韓国と日本にまたがる市民、即ちデニズン(永住市民)となる道を選んだのだ。

しかしながら、90年代以降、在日コリアンは日本国内での主権と領土の問題をきちんと解決するべく、自らを「在日コリアン」ではなく、「在日外国人」-多国家市民として認識し始めるようになったが、その過程を最もよく描いている映画が「月はどっちに出ている」である。 今回の講義ではこのような背景をもとに、在日コリアンの省察と疎通の過程を共に考察していきたい。

代表著作:『幻想と絶望』(東洋経済新報社、2005) 、『在日コリアン、三色の境界を越えて』(고즈윈、2007[韓国語])、『東アジア市民社会を志向する韓国』(編著、風響社、2019)など。

第4回 福大韓国学シリーズ(若手研究会)[2020年10月24日、土]

Webexオンライン開催

・時間:10:00~13:00

・使用言語:日本語・韓国語(通訳有)

総合司会:柳忠熙

(リュウ・チュンヒ、福岡大学・講師、近代東アジアの文学・思想史)

10:00趣旨説明(柳忠熙)

10:05発表①

発表者:鄭基仁

(チョン・ギイン、ソウル科学技術大学・助教授、韓国近代詩・大衆文化論)

発表タイトル:詩、詩歌、poetry-韓国近代詩の形成と漢文脈、国脈、欧文脈という三重文脈の乱脈像

――李光洙の詩論を中心に

10:30発表②

発表者:金景彩

(キム・ギョンチェ、武蔵大学・非常勤講師、韓国文学・思想史)

発表タイトル:〈文学性〉の発見と植民地という問題

――金基鎮の文芸批評を中心に

10:55休憩

11:10発表③

発表者:閔東曄

(ミン・ドンヨプ、学習院大学・非常勤講師、近代日朝思想史)

発表タイトル:〈世界史の哲学〉と植民地朝鮮

――「民族の哲学」をめぐる一試論

11:35発表④

発表者:シム・ミリョン

(ジョジア大学・助教授、韓国文学・視覚文化論)

発表タイトル:戦時植民地朝鮮文学に表れる“アジア”と“帰還”

12:00休憩

12:10質疑応答

(進行:柳忠熙、同上)

コメンテーター:

申明直(シン・ミョンジク、熊本学園大学・教授、韓国文学・映画)

金牡蘭(キム・モラン、早稲田大学・韓国学研究所・招聘研究員、近代朝鮮の文学・演劇)

服部徹也(東洋大学・講師、日本近現代文学)

13:00終了

・時間:10:00~13:00

・使用言語:日本語・韓国語(通訳有)

総合司会:柳忠熙

(リュウ・チュンヒ、福岡大学・講師、近代東アジアの文学・思想史)

10:00趣旨説明(柳忠熙)

10:05発表①

発表者:鄭基仁

(チョン・ギイン、ソウル科学技術大学・助教授、韓国近代詩・大衆文化論)

発表タイトル:詩、詩歌、poetry-韓国近代詩の形成と漢文脈、国脈、欧文脈という三重文脈の乱脈像

――李光洙の詩論を中心に

10:30発表②

発表者:金景彩

(キム・ギョンチェ、武蔵大学・非常勤講師、韓国文学・思想史)

発表タイトル:〈文学性〉の発見と植民地という問題

――金基鎮の文芸批評を中心に

10:55休憩

11:10発表③

発表者:閔東曄

(ミン・ドンヨプ、学習院大学・非常勤講師、近代日朝思想史)

発表タイトル:〈世界史の哲学〉と植民地朝鮮

――「民族の哲学」をめぐる一試論

11:35発表④

発表者:シム・ミリョン

(ジョジア大学・助教授、韓国文学・視覚文化論)

発表タイトル:戦時植民地朝鮮文学に表れる“アジア”と“帰還”

12:00休憩

12:10質疑応答

(進行:柳忠熙、同上)

コメンテーター:

申明直(シン・ミョンジク、熊本学園大学・教授、韓国文学・映画)

金牡蘭(キム・モラン、早稲田大学・韓国学研究所・招聘研究員、近代朝鮮の文学・演劇)

服部徹也(東洋大学・講師、日本近現代文学)

13:00終了

・主催:科研費「植民地期朝鮮における思想史研究の基礎構築(1):民族改良・実力養成・自治論」

(若手研究、18K12214)

・共催:福岡大学 人文学部 東アジア地域言語学科

・お問い合わせ先:ryuch@fukuoka-u.ac.jp(東アジア地域言語学科・柳忠熙)

ご興味のある方は、どなたでもご参加できます。

オンライン開催の関係でご参加を希望される方は、

以下のURLか右のQRコードを通じて事前申請をお願いいたします。

https://forms.gle/6o37xdJcv4HpCwqXA

オンライン開催の関係でご参加を希望される方は、

以下のURLか右のQRコードを通じて事前申請をお願いいたします。

https://forms.gle/6o37xdJcv4HpCwqXA