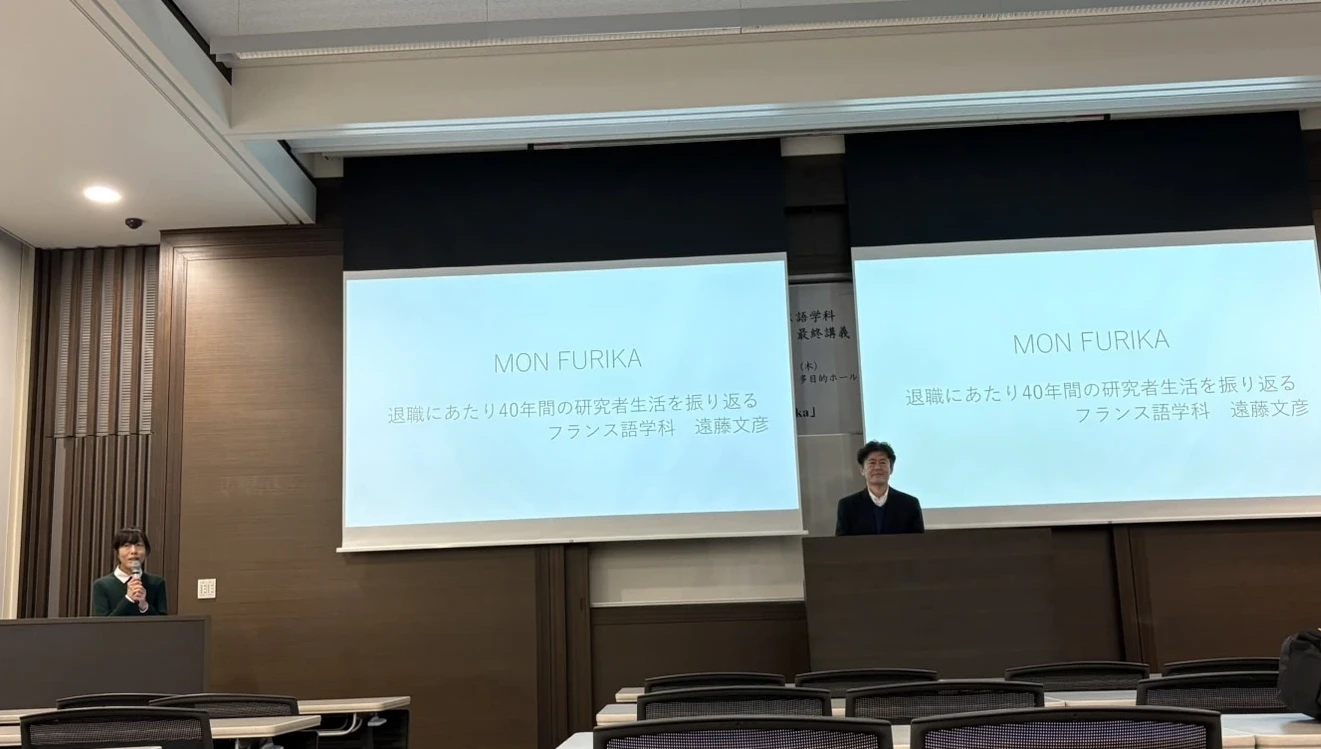

2025年3月6日(木)、2024年度でご退職を迎えられた遠藤文彦教授(現名誉教授)による最終講義が行われました。

遠藤先生は、長崎大学よりご転任されて以来23年もの長い間福岡大学にて教鞭を執られ、多くの学生たちの指導に当たるとともに、われわれ後輩教員を研究・教育の両面からお導き下さいました。そして学科主任をはじめ旧言語教育研究センター長などさまざまな学内役職を歴任され、本学の益々の発展にご貢献されてきました。

また教育・大学運営面のみならず、研究面においてもめざましいご活躍をされています。そのテーマは多岐にわたり、代表的なご業績には、20世紀を代表する文芸評論家についての『ロラン・バルト、記号と倫理』(1998年、近代文芸社)、『ピエール・ロチ、珍妙さの美学』(2001年、法政大学出版局)、また近年では長らく未邦訳だったロチの『倦怠の華』の翻訳(水声社、2009年)、またロチの評伝の翻訳(アラン・ケラ=ヴィレジェ、水声社、2010年)、そして戦後を代表する女流作家マルグリット・デュラスの映画論、目下は同じく戦後の女流作家フランソワーズ・サガンについての論文を発表され、同時に評伝の翻訳を進めておられます。

最終講義は、そんな研究熱心な、それでいて温かく飾らない先生のお人柄を彷彿とさせるお話で、ご研究内容にふれつつ先生のこれまでの軌跡をお話下さいました。さまざまなエピソードの中でも印象に残っているのは、パリ第7大学に提出された博士論文口頭審査の時のことです。タイトル“La Pensée éthique de Roland Barhtes(ロラン・バルトにおける倫理的思考)”について、審査員より「“pensée(思考)”という単語には体系的で閉じた思想というニュアンスがあり、バルトを論じるには不適切ではないか」という疑義が呈された折、指導教授のジュリア・クリステヴァ氏により「ここで言う pensée は生成過程にある動的で無限に開かれている思考である」というフォローがあったそうです。

そのお話を伺って、ロラン・バルト、そしてその弟子であるクリステヴァ氏の教えは、着実に先生に受け継がれ、その研究に活かされていると感じました。というのもこれまでのご業績を振り返ってみれば、構造主義・記号論の旗手バルトがそうだったように、先生のご研究は、安易な理論武装の落とし穴を避け、弛みない思考の超克により常に新しい作品解釈に開かれてきたからです。

たとえばバルトについて先生は、『テクストの快楽』で知られるスマートな記号論者が、決して象牙の塔に籠る美学者ではなく、現実参画への視座を持ち続けた倫理学者だったことを見事に分析されています。またロチについては、『お菊さん』『蝶々夫人』などから日本趣味のエキゾチシズム作家としてのステレオタイプな評価に甘んじることなく、テクスト分析により作品の新しい魅力を引き出されています。そして目下は、陳腐で軽口の大衆恋愛小説家として国内外の文学的評価は決して高くないサガン再読の試みを通じて、その豊かな精神性、思想的・哲学的射程に肉薄し、文学的復権を目指していらっしゃいます。こうしてフロベール、ロチからバルト、デュラス、サガンまで鮮やかに研究対象を横断するなかで、先生は作家を表層的な理解に閉じ込めず、常にその知られざる新しい一面を掘り起こしその真価を問い続けてこられました。今回の最終講義は、そうした先生の研究者としての真摯なご姿勢に改めてふれ、われわれ一同日々精進と心新たにする貴重な機会となりました。

そして何より、ご自宅の庭でバラを栽培されるロマンチストな園芸家にして、博多の美味しいお店を知り尽くした美食家でもあり、酔うとセリーヌ顔負けの破天荒なポエジーが飛び出す文学者にして、「研究人生まだまだこれから」と飄々とした佇まいにも静かな情熱を秘めておられる根っからの研究者でもある、そんな人間味あふれる素敵な遠藤先生に、学生・教員一同、敬愛の念を表し、心より感謝申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

遠藤先生は、長崎大学よりご転任されて以来23年もの長い間福岡大学にて教鞭を執られ、多くの学生たちの指導に当たるとともに、われわれ後輩教員を研究・教育の両面からお導き下さいました。そして学科主任をはじめ旧言語教育研究センター長などさまざまな学内役職を歴任され、本学の益々の発展にご貢献されてきました。

また教育・大学運営面のみならず、研究面においてもめざましいご活躍をされています。そのテーマは多岐にわたり、代表的なご業績には、20世紀を代表する文芸評論家についての『ロラン・バルト、記号と倫理』(1998年、近代文芸社)、『ピエール・ロチ、珍妙さの美学』(2001年、法政大学出版局)、また近年では長らく未邦訳だったロチの『倦怠の華』の翻訳(水声社、2009年)、またロチの評伝の翻訳(アラン・ケラ=ヴィレジェ、水声社、2010年)、そして戦後を代表する女流作家マルグリット・デュラスの映画論、目下は同じく戦後の女流作家フランソワーズ・サガンについての論文を発表され、同時に評伝の翻訳を進めておられます。

最終講義は、そんな研究熱心な、それでいて温かく飾らない先生のお人柄を彷彿とさせるお話で、ご研究内容にふれつつ先生のこれまでの軌跡をお話下さいました。さまざまなエピソードの中でも印象に残っているのは、パリ第7大学に提出された博士論文口頭審査の時のことです。タイトル“La Pensée éthique de Roland Barhtes(ロラン・バルトにおける倫理的思考)”について、審査員より「“pensée(思考)”という単語には体系的で閉じた思想というニュアンスがあり、バルトを論じるには不適切ではないか」という疑義が呈された折、指導教授のジュリア・クリステヴァ氏により「ここで言う pensée は生成過程にある動的で無限に開かれている思考である」というフォローがあったそうです。

そのお話を伺って、ロラン・バルト、そしてその弟子であるクリステヴァ氏の教えは、着実に先生に受け継がれ、その研究に活かされていると感じました。というのもこれまでのご業績を振り返ってみれば、構造主義・記号論の旗手バルトがそうだったように、先生のご研究は、安易な理論武装の落とし穴を避け、弛みない思考の超克により常に新しい作品解釈に開かれてきたからです。

たとえばバルトについて先生は、『テクストの快楽』で知られるスマートな記号論者が、決して象牙の塔に籠る美学者ではなく、現実参画への視座を持ち続けた倫理学者だったことを見事に分析されています。またロチについては、『お菊さん』『蝶々夫人』などから日本趣味のエキゾチシズム作家としてのステレオタイプな評価に甘んじることなく、テクスト分析により作品の新しい魅力を引き出されています。そして目下は、陳腐で軽口の大衆恋愛小説家として国内外の文学的評価は決して高くないサガン再読の試みを通じて、その豊かな精神性、思想的・哲学的射程に肉薄し、文学的復権を目指していらっしゃいます。こうしてフロベール、ロチからバルト、デュラス、サガンまで鮮やかに研究対象を横断するなかで、先生は

そして何より、ご自宅の庭でバラを栽培されるロマンチストな園芸家にして、博多の美味しいお店を知り尽くした美食家でもあり、酔うとセリーヌ顔負けの破天荒なポエジーが飛び出す文学者にして、「研究人生まだまだこれから」と飄々とした佇まいにも静かな情熱を秘めておられる根っからの研究者でもある、そんな人間味あふれる素敵な遠藤先生に、学生・教員一同、敬愛の念を表し、心より感謝申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。