学科トピックス

2025.06.18

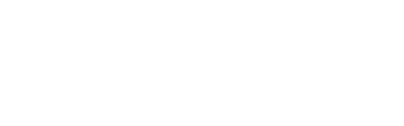

鈴木隆美先生新著『誤読と暴走の日本思想』刊行

鈴木隆美先生(本学フランス語学科教授)の新著『誤読と暴走の日本思想~西周、福沢諭吉から東浩紀、落合陽一まで~』が光文社新書より刊行されました。

日本における西欧思想の受容を論じたもので、西周、福沢諭吉、中江兆民、西田幾多郎、和辻哲郎などの近代日本を代表する思想家から、中沢新一、東浩紀、落合陽一など戦後ニューエイジ以降の現代思想家まで、「文化的接木」(明治以降、西洋文化が輸入され、強引なやり方で日本文化に接続されたこと)と「記号接地」(明治以降の新しい社会情勢のなかで新しい翻訳語が生まれ、それらが身体に染みついていくプロセスのこと)の観点から読み解いていきます。

日本思想史の新たな側面に光を当てる試みとして、興味深い一冊。ぜひご一読あれ!

先生の既刊『恋愛制度、束縛の2500年史~古代ギリシャ・ローマから現代日本まで~』も好評発売中です。

本書は恋愛という人間の普遍的な営みを、東西比較しつつ読み解いたもの。古代ギリシャのプラトニックラブ、エロス神崇拝、少年愛から、中世の宮廷風騎士道恋愛、近代のロマンティックラブまで西欧の恋愛思想を紐解き、西欧の個人主義を輸入した近代日本における「恋愛」概念の変容を論じたうえで、キャラ萌えから椎名林檎まで現代日本の恋愛の在り方を探ります。

恋愛を思想史的に概観できる一冊、こちらもぜひ!

日本における西欧思想の受容を論じたもので、西周、福沢諭吉、中江兆民、西田幾多郎、和辻哲郎などの近代日本を代表する思想家から、中沢新一、東浩紀、落合陽一など戦後ニューエイジ以降の現代思想家まで、「文化的接木」(明治以降、西洋文化が輸入され、強引なやり方で日本文化に接続されたこと)と「記号接地」(明治以降の新しい社会情勢のなかで新しい翻訳語が生まれ、それらが身体に染みついていくプロセスのこと)の観点から読み解いていきます。

日本思想史の新たな側面に光を当てる試みとして、興味深い一冊。ぜひご一読あれ!

先生の既刊『恋愛制度、束縛の2500年史~古代ギリシャ・ローマから現代日本まで~』も好評発売中です。

本書は恋愛という人間の普遍的な営みを、東西比較しつつ読み解いたもの。古代ギリシャのプラトニックラブ、エロス神崇拝、少年愛から、中世の宮廷風騎士道恋愛、近代のロマンティックラブまで西欧の恋愛思想を紐解き、西欧の個人主義を輸入した近代日本における「恋愛」概念の変容を論じたうえで、キャラ萌えから椎名林檎まで現代日本の恋愛の在り方を探ります。

恋愛を思想史的に概観できる一冊、こちらもぜひ!

タンゴダンサーとしてもご活躍の鈴木先生、次回作は舞踊論かも?!乞うご期待!

タンゴダンサーとしてもご活躍の鈴木先生、次回作は舞踊論かも?!乞うご期待!