学科トピックス

第26回七隈史学会の開催報告です!(考古部会編)

さて、今回から数回にわけて、9月28日(土)・29日(日)に本学で開催されました「第26回 七隈史学会大会」の様子をお伝えします。第1弾は、29日(日)に開催されました考古部会です。以下、考古部会から提供いただいたレポートを掲載します!

考古部会です。考古部会は9月29日日曜日の大会二日目に行われました。今年は公開講演に東アジア古代史研究者の中央大学名誉教授の妹尾先生をお招きするということから、考古学の古代・大宰府研究をテーマに各報告者から発表していただきました。

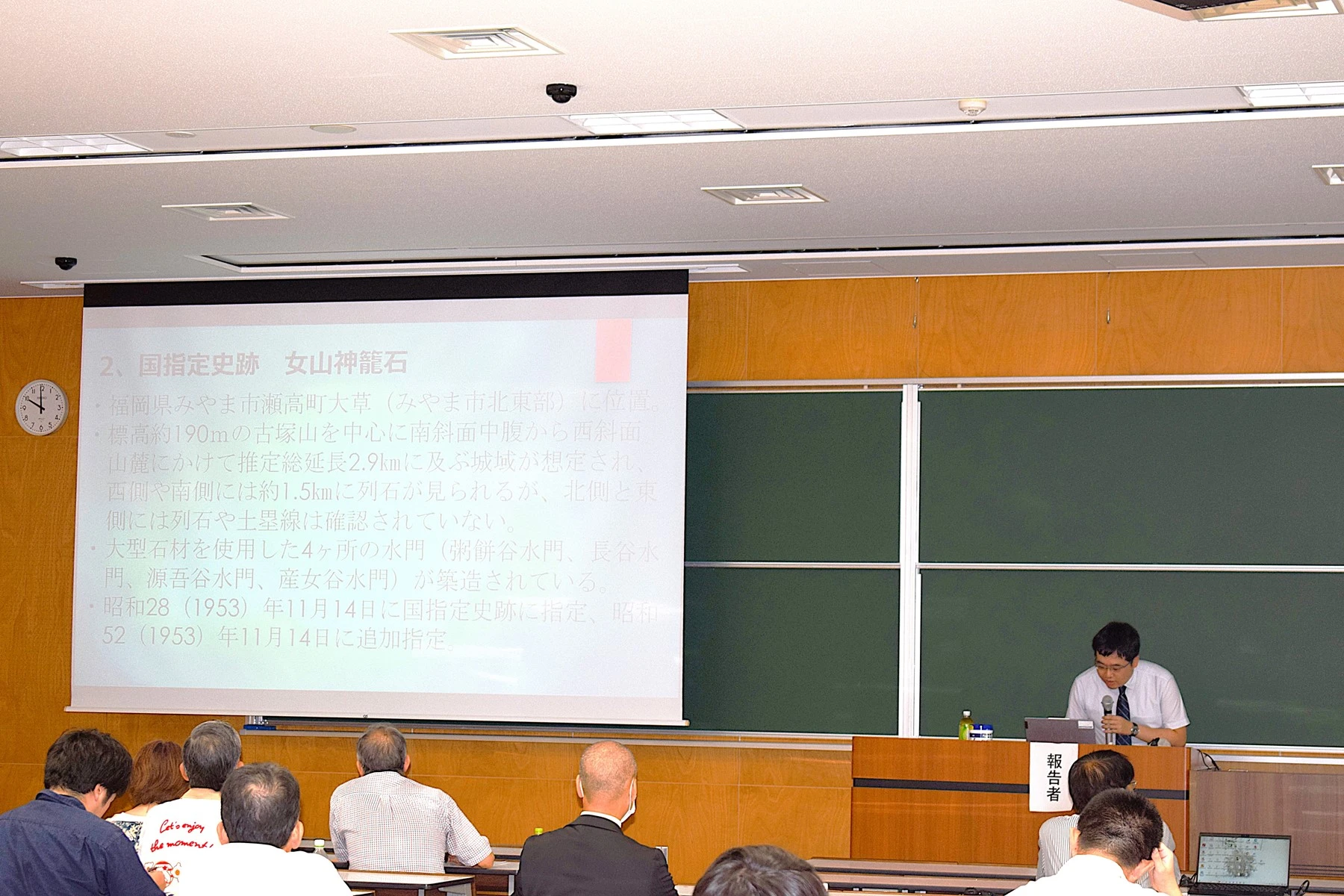

1番目はみやま市教育委員会の瓜生建さんです。瓜生さんは「国指定史跡 女山神籠石発掘調査成果簡易報告」という題目で報告されました。みやま市に所在する国指定史跡女山神籠石は2021年の集中豪雨によって大きな被害を受けました。その災害復旧事業のため発掘確認調査が行われました。調査では列石周辺の土塁構築工程や列石全面の柱穴、使用石材の産地特定や加工など多くの成果がありました。一方で列石が存在しない地区における防御施設や建物の有無や所属時期、早急な遺跡保存対策などの課題も見えてきました。

2番目は福岡市教育委員会の比嘉えりかさんです。比嘉さんは「平安期における鴻臚館所用瓦の生産体制」という題目で報告されました。鴻臚館は平安時代初頭に設けられた迎賓館の1つで、福岡市中央区の舞鶴公園内に存在していたとされます。鴻臚館跡にて出土した瓦をその前時代より集成し、その生産体制や造瓦工房について検討するというものです。鴻臚館所用瓦は現時点で福岡市西区に所在する斜ヶ浦・元岡・女原の三瓦窯で製作され、中には大宰府内で製作された瓦と同型式の瓦も出土しているそうです。鴻臚館に瓦を製作した三瓦窯は大宰府によって管理され、生産・供給を効率的に行ったことがうかがえるようです。

3番目は太宰府市教育委員会の山村信榮さんです。山村さんは「古代官衙・城の外郭について(大宰府を中心に)」という題目で報告されました。大野城跡と宝満山を繋ぐ地点で確認された土塁遺構の調査成果を踏まえ、大和政権が大宰府防御のために設定したとされる外郭線の存在について再考を促すもので、大宰府の外郭施設を含む古代都城は、大和政権が筑紫との関わりの中で段階的に整備したものであり、当初からそれらがセットで形成されたわけではないことなど、重要な指摘がありました。

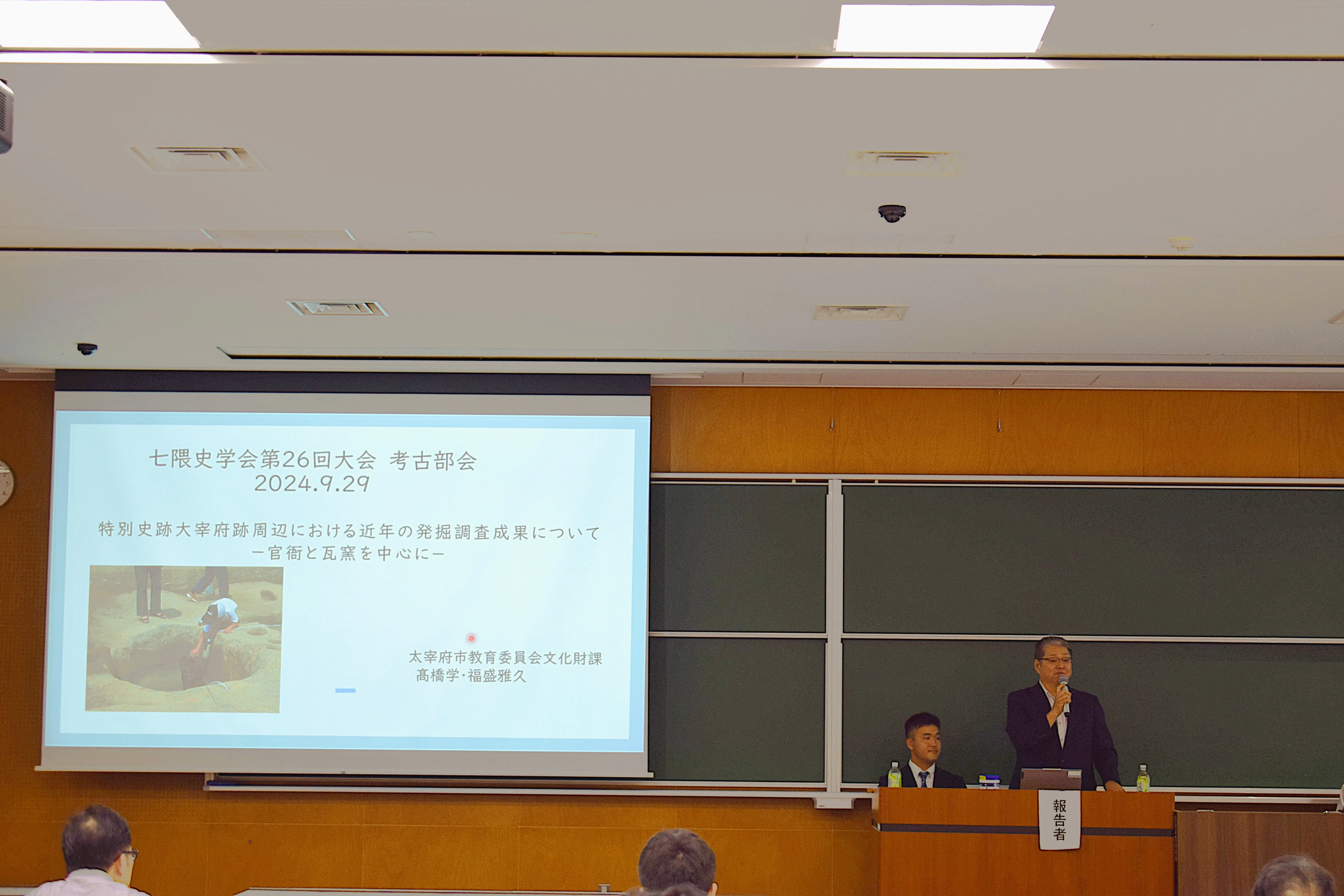

4番目は太宰府市教育委員会の髙橋学さんと福盛雅久さんに、近年の大宰府跡周辺における発掘調査の成果を報告していただきました。太宰府市は、古代に対外交渉や軍事等、重要な役割を担っていたことが知られている「大宰府」がおかれた地であり、日々、歴史的価値の高い調査・研究が行われています。まず、髙橋さんに2022年に行われた発掘調査とその後の追加調査の結果を報告していただきました。8世紀~9世紀まで、官衙と考えられる掘立柱建物や柵列が継続的に営まれていたこと、漆紙入文書や木簡の削りカス、転用硯などが出土したことから、役所的な性格をうかがうことができ、従来の見解より外側の地域にまで官衙群が及んでいることがわかりました。続いて福盛さんに瓦窯の発掘調査の結果を報告していただきました。小正府遺跡は、坂本瓦窯の北側丘陵に位置しており、今回の調査で3基の瓦窯が確認されました。この調査では、格子の大きさから操業を時系列順に追うことのできる資料が検出されたほか、「天延三年七月七日」の銘が刻まれた瓦が出土しており、今後の、平安時代における瓦生産の検討に繋がる資料が多数確認されました。

5番目は小郡市教育委員会の一木賢人さんです。一木さんは「御原郡の古代官道~小郡市松崎六本松遺跡の調査~」という題目で報告されました。小郡市の松崎六本松遺跡では、2020~2021年の4次調査で真北方向を取る約100m分の道路遺構・側溝遺構が検出され、側溝から8世紀前半~後半の須恵器・土師器が出土したことから、8世紀に側溝が機能していたことが明らかになりました。東西官道が御原郡の条里制地割に合致することは先行研究で指摘されていましたが、今回の調査で発見された南北官道や下高橋官衙遺跡が条里制地割と整合する可能性や、南北官道が下高橋官衛遺跡の成立に関わることが見えてきました。

6番目は福岡市史跡整備活用課の神啓崇さんです。神さんは「考古学からみた那津官家-研究の現状と課題-」という題目でご報告されました。『日本書紀』にみえる那津官家について考古学的に検討を加えることを目的に、文献史学や歴史地理学なども含めたこれまでのミヤケ研究を総覧し、現状と課題を整理されています。その上で、那津官家に関連するとみられる比恵・那珂遺跡群などにおける発掘調査成果から、那津官家の成立時期が6世紀後半に降ると考えられることを指摘するなど、今後のミヤケ研究の方向性を示されました。

7番目の発表は福岡大学大学院の森山龍輝さんです。森山さんは「太宰府市出土の墨書陶磁器」という題目で報告されました。墨書陶磁器は、中国陶磁器の外底部に墨で文字が書かれたもので、宋商人が貿易船に積み込んだ陶磁器(商品)の所有権を示すために記入したものと考えられ、日宋貿易の拠点であった博多遺跡群から多く出土しています。報告では、太宰府市で出土した墨書陶磁器を集成したところ、貿易の途中で沈んだ中国・韓国の水中遺跡で多く出土する中国人姓や「綱」と書かれたものだけでなく、日本の東海地方で出土する山茶碗にみられる墨書と共通する文字が書かれたものも多く見られることから、荷揚げから消費までの間に、日本人によって書かれたものが含まれる可能性が高いのではないかということでした。

最後に、各報告者の方に登壇していただき、九州大宰府古代史研究の課題と称してディスカッションを行っていただきました。今回の報告にて生じた課題、今後の調査・研究において注視すべき問題点などについて各報告者にコメントをいただきました。また、今回公開講演をされた妹尾先生や大宰府条坊研究をされておられる太宰府市教育委員会の井上信正さん、福岡大学名誉教授の小田富士雄先生などから熱いコメントをいただき、今後の古代史研究に向けて有意義な議論が交わされました。

その他にも、昼休憩の時間で福岡大学大学院生の永山亮さん、山口真裕さん、同学部生の吉永大地さん、福岡大学准教授の古澤義久先生の4名にポスターセッションを行っていただきました。縄文~古代と幅広く、とてもユニークな報告もありました。

同日に古代山城研究会が九州歴史資料館で行われていたため、参加者が少なくなることも予想されていましたが、多くの方に足を運んでいただき、報告集も100冊以上配布されました。古代史研究が今後さらに発展することを期待し、我々もその一端を担えるように努力する所存です。今後とも応援よろしくお願いいたします。

福岡大学考古学研究室一同