学科トピックス

2024.11.01

第26回七隈史学会大会の報告です!(外国史部会編)

日本史教員の山田です。9月28日(土)・29日(日)に本学で開催されました「第26回 七隈史学会大会」の開催報告、最後の第3弾は、シンポジウムに公開講演と、コンテンツがてんこ盛りだった外国史部会から提供いただいたレポートを掲載します!

9月28日(土)・29日(日)に七隈史学会第26回大会が開催されました。今回は1日目の28日に行われた外国史部会の様子をお伝えいたします。今年度の七隈史学会外国史部会では、午前に個別発表2本、午後に昨年同様にシンポジウムが行われ、最後に中央大学名誉教授の妹尾達彦先生をお招きしての公開講演が開催されました。

〇午前 個別発表

最初に、森田 悠斗さん(福岡大学・院)に「『新唐書』党項伝の再検討―タングートにおける「羈縻」と「編戸」―」という題目でご報告いただきました。本報告では、唐代史研究において基本史料として扱われる『新唐書』党項伝のテキスト分析を通して、唐代貞観年間におけるタングートの内附事例を比較・検討し、唐朝の統治体制の根本とされる「羈縻」概念の見直しや、タングートと唐朝の関係が考察されました。

次に、小野 泰誠さん(九州大学・院)に「アメリカ黒人社会と前線経験―第一次世界大戦の帰還兵をめぐって―」という題目でご報告いただきました。小野さんは、学部時代は福岡大学人文学部歴史学科西洋史専修の森丈夫先生のもとで学ばれ、現在は九州大学大学院で研究を続けられています。今回は母校での凱旋発表となりました。本報告では、第一次世界大戦に従軍したアメリカ黒人兵士の前線経験に焦点を当て、帰還兵の従軍記における黒人兵士像と、同時代のブルジョワスポークスマンによる「公的な歴史」との乖離や、出版物から読み取れる黒人兵士の主張について考察されました。

〇午前 個別発表

最初に、森田 悠斗さん(福岡大学・院)に「『新唐書』党項伝の再検討―タングートにおける「羈縻」と「編戸」―」という題目でご報告いただきました。本報告では、唐代史研究において基本史料として扱われる『新唐書』党項伝のテキスト分析を通して、唐代貞観年間におけるタングートの内附事例を比較・検討し、唐朝の統治体制の根本とされる「羈縻」概念の見直しや、タングートと唐朝の関係が考察されました。

次に、小野 泰誠さん(九州大学・院)に「アメリカ黒人社会と前線経験―第一次世界大戦の帰還兵をめぐって―」という題目でご報告いただきました。小野さんは、学部時代は福岡大学人文学部歴史学科西洋史専修の森丈夫先生のもとで学ばれ、現在は九州大学大学院で研究を続けられています。今回は母校での凱旋発表となりました。本報告では、第一次世界大戦に従軍したアメリカ黒人兵士の前線経験に焦点を当て、帰還兵の従軍記における黒人兵士像と、同時代のブルジョワスポークスマンによる「公的な歴史」との乖離や、出版物から読み取れる黒人兵士の主張について考察されました。

〇午後 シンポジウム

午後は、七隈史学会外国史部会とドイツ現代史学会、福岡大学人文学部の共催で、「シンポジウム:比較史の観点からみる『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』」が行われました。はじめに、今井宏昌先生(九州大学)からシンポジウムの趣旨をご説明いただきました。今回のシンポジウムで取り上げる小野寺拓也・田野大輔著『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』(岩波書店、2023年)は、従来の「ナチス=絶対悪」という図式に反発する人々の主張が、近年のインターネットとSNSの普及によって日常的に拡散されるようになった状況を重く受け止め、この現実を専門知に依拠する形で変えていこうと試みる書物だと紹介されました。

次に、著者による論点提示として、本書の著者の一人である田野大輔先生(甲南大学)から「ナチスの「相対化」と比較史の可能性―本書の問題提起―」という題目でご報告いただきました。田野先生からは、本書を執筆するきっかけとなったSNS上での出来事とその経緯、本書の内容、その後の反響などについてのお話がありました。「多様な見方があってもよいが、すべてに価値があるわけではない」というお話からは、定説や最新の研究動向を踏まえながら、ナチスを正当化するような俗説をひとつひとつ検証した本書執筆に対する強い思いが感じられました。

続いて、本書のもう一人の著者である小野寺拓也先生(東京外国語大学)から「「歴史実践」・「パブリック・ヒストリー」と本書―教育の視点から―」という題目でご報告いただきました。小野寺先生は、本書に寄せられた「専門家の押しつけ」という批判に対して、定義の広い「歴史実践」や「パブリック・ヒストリー」への疑問を投げかけ、「〈解釈〉の妥当性」を無視したまま歴史を論じることへの警鐘を鳴らされました。そして、「アカデミック」と「パブリック」の関係性のあり方について、非常に熱気のある議論を提示なさいました。

午後は、七隈史学会外国史部会とドイツ現代史学会、福岡大学人文学部の共催で、「シンポジウム:比較史の観点からみる『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』」が行われました。はじめに、今井宏昌先生(九州大学)からシンポジウムの趣旨をご説明いただきました。今回のシンポジウムで取り上げる小野寺拓也・田野大輔著『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』(岩波書店、2023年)は、従来の「ナチス=絶対悪」という図式に反発する人々の主張が、近年のインターネットとSNSの普及によって日常的に拡散されるようになった状況を重く受け止め、この現実を専門知に依拠する形で変えていこうと試みる書物だと紹介されました。

次に、著者による論点提示として、本書の著者の一人である田野大輔先生(甲南大学)から「ナチスの「相対化」と比較史の可能性―本書の問題提起―」という題目でご報告いただきました。田野先生からは、本書を執筆するきっかけとなったSNS上での出来事とその経緯、本書の内容、その後の反響などについてのお話がありました。「多様な見方があってもよいが、すべてに価値があるわけではない」というお話からは、定説や最新の研究動向を踏まえながら、ナチスを正当化するような俗説をひとつひとつ検証した本書執筆に対する強い思いが感じられました。

続いて、本書のもう一人の著者である小野寺拓也先生(東京外国語大学)から「「歴史実践」・「パブリック・ヒストリー」と本書―教育の視点から―」という題目でご報告いただきました。小野寺先生は、本書に寄せられた「専門家の押しつけ」という批判に対して、定義の広い「歴史実践」や「パブリック・ヒストリー」への疑問を投げかけ、「〈解釈〉の妥当性」を無視したまま歴史を論じることへの警鐘を鳴らされました。そして、「アカデミック」と「パブリック」の関係性のあり方について、非常に熱気のある議論を提示なさいました。

その後、著者の論点提示に対して、松井康浩先生(九州大学)から「ソ連史の視点から」という題目でコメントをいただきました。松井先生からは、『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』になぞらえて「スターリンは「良いこと」もしたのか?」というお話しをいただきました。スターリン体制のもたらした「成果」と、それにともなう膨大な人的・物的犠牲をどのように考えるべきか。善悪の評価を脇においた理解が重要である、とコメントしていただきました。

大澤武司先生(福岡大学)からは、「日中戦争史の視点から」という題目でコメントをいただきました。大澤先生も同じく本書になぞらえて、「大日本帝国は「良いこと」もしたのか?」という点について、日本人戦犯である古海忠之を事例にお話しをいただきました。古海は勾留時、中国共産党にとって「模範的存在」として振る舞っていましたが、帰国後、一変して中国共産党を批判し、満洲国統治を肯定するようになった、とのことです。『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』とは異なる手法で、「良いこと」についてアプローチされていました。

伊藤亜希子先生(福岡大学)からは、「ドイツの異文化間教育の視点から」という題目でコメントをいただきました。移民青少年がナチズムとホロコーストをどう捉えているのかについてお話しいただきました。様々な背景のある人が存在する移民社会ドイツにおいて、どのように歴史を共有し、現在の問題を考えていけるのか、そして歴史の〈解釈〉をどう作り上げていくべきか、という議論が行われました。

最後に、著者リプライと全体討論が行われました。100名を超える参加者にお越しいただき、全体討論も白熱したものとなりました。

大澤武司先生(福岡大学)からは、「日中戦争史の視点から」という題目でコメントをいただきました。大澤先生も同じく本書になぞらえて、「大日本帝国は「良いこと」もしたのか?」という点について、日本人戦犯である古海忠之を事例にお話しをいただきました。古海は勾留時、中国共産党にとって「模範的存在」として振る舞っていましたが、帰国後、一変して中国共産党を批判し、満洲国統治を肯定するようになった、とのことです。『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』とは異なる手法で、「良いこと」についてアプローチされていました。

伊藤亜希子先生(福岡大学)からは、「ドイツの異文化間教育の視点から」という題目でコメントをいただきました。移民青少年がナチズムとホロコーストをどう捉えているのかについてお話しいただきました。様々な背景のある人が存在する移民社会ドイツにおいて、どのように歴史を共有し、現在の問題を考えていけるのか、そして歴史の〈解釈〉をどう作り上げていくべきか、という議論が行われました。

最後に、著者リプライと全体討論が行われました。100名を超える参加者にお越しいただき、全体討論も白熱したものとなりました。

〇公開講演

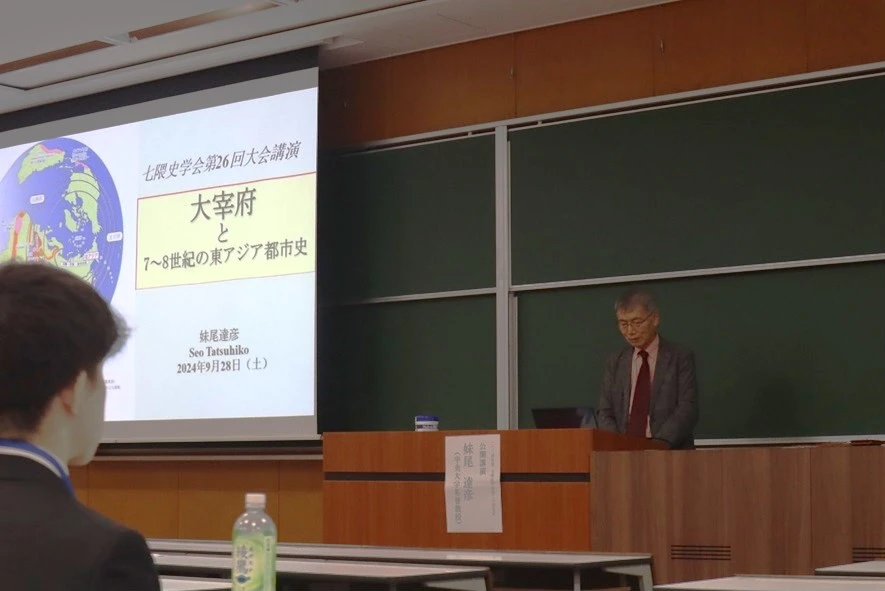

日本ではもちろん、国際的にも大変著名な東洋史家の妹尾達彦先生(中央大学名誉教授)をお招きするにあたり、事前に東洋史専修の院生主催で、公開講演のための勉強会を行いました。多くの学部生や院生に参加していただき、日本史・東洋史・西洋史・考古学の専門を問わず、様々な側面から意見交換ができました。妹尾達彦先生の膨大な研究成果とテーマの幅広さに圧倒されながらも、その知見を少しでも吸収しようと熱心に耳を傾けている様子が印象的です。

当日の公開講演では、妹尾達彦先生から「大宰府と7~8世紀の東アジア都市史」という題目でご講演いただきました。今回は妹尾先生の東アジア都市史研究に大宰府を位置づけるという興味深い内容でしたので、東洋史研究者だけにとどまることなく、日本史や考古学を専門とする方々からも高い注目度が窺えました。東アジアで続々と都城が建設される「都城時代」と、中国における武則天の統治が大宰府成立の前提であることを豊富な知見をもとに述べ、大宰府が環境や文化圏などの境域に立地する「境界都市」であることを指摘されました。日本や中国、アフリカ、アメリカにおける「境界都市」成立の過程と理論を説明され、これを通じて大宰府を広くユーラシア大陸の視点から位置づけるという、たいへん刺激的な講演でした。直前のシンポジウムの熱も冷める間もなく、多くの方々に参加していただけましたので、大盛況の公開講演となりました。

以上、初日の外国史部会と公開講演の様子をお伝えいたしました。報告者の皆様、ご参加いただいた皆様、運営に携わった先生方・院生・学部生の皆様、誠にありがとうございました。

外国史部会院生一同

日本ではもちろん、国際的にも大変著名な東洋史家の妹尾達彦先生(中央大学名誉教授)をお招きするにあたり、事前に東洋史専修の院生主催で、公開講演のための勉強会を行いました。多くの学部生や院生に参加していただき、日本史・東洋史・西洋史・考古学の専門を問わず、様々な側面から意見交換ができました。妹尾達彦先生の膨大な研究成果とテーマの幅広さに圧倒されながらも、その知見を少しでも吸収しようと熱心に耳を傾けている様子が印象的です。

当日の公開講演では、妹尾達彦先生から「大宰府と7~8世紀の東アジア都市史」という題目でご講演いただきました。今回は妹尾先生の東アジア都市史研究に大宰府を位置づけるという興味深い内容でしたので、東洋史研究者だけにとどまることなく、日本史や考古学を専門とする方々からも高い注目度が窺えました。東アジアで続々と都城が建設される「都城時代」と、中国における武則天の統治が大宰府成立の前提であることを豊富な知見をもとに述べ、大宰府が環境や文化圏などの境域に立地する「境界都市」であることを指摘されました。日本や中国、アフリカ、アメリカにおける「境界都市」成立の過程と理論を説明され、これを通じて大宰府を広くユーラシア大陸の視点から位置づけるという、たいへん刺激的な講演でした。直前のシンポジウムの熱も冷める間もなく、多くの方々に参加していただけましたので、大盛況の公開講演となりました。

以上、初日の外国史部会と公開講演の様子をお伝えいたしました。報告者の皆様、ご参加いただいた皆様、運営に携わった先生方・院生・学部生の皆様、誠にありがとうございました。

外国史部会院生一同