日本語日本文学科

Japanese Language and Literature

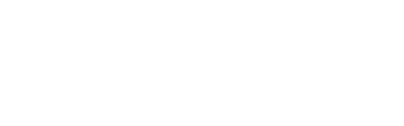

言葉の魔法、物語の奥深さ。

日本語と文学の探求で、縦横無尽な学びが広がる。

KEYWORDS

- #日本語日本文学科

- #日本が好き

- #日本文化が好き

- #古典文学

- #文学作品

- #小説

- #書道

- #短歌

- #百人一首

- #遺跡

- #博物館

- #国語科教員免許

- #国語の先生

- #日本語教員

学科トピックス

-

日本語日本文学科

2024.04.23

報告

2024対面式&新入生歓迎会

2024年度の対面式と新入生歓迎会を開催しました。 NEW

-

日本語日本文学科

2024.03.21

報告

学位授与式

2023年度日本語日本文学科の学位授与式を行いました。

-

日本語日本文学科

2024.03.21

報告

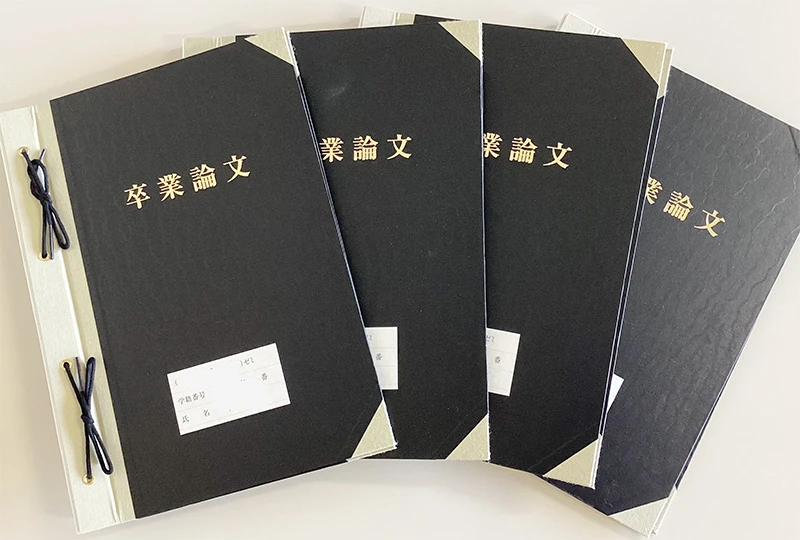

卒業論文発表会

2023年度の卒業論文発表会を開催しました。

-

日本語日本文学科

2024.01.19

お知らせ

福岡大学日本語日本文学会

在学生・卒業生・教員を中心に、研究発表会や機関誌・会報の発行等を行っています。

-

日本語日本文学科

2024.01.19

お知らせ

福岡大学日本語日本文学会

在学生・卒業生・教員を中心に、研究発表会や機関誌・会報の発行等を行っています。

-

日本語日本文学科

2024.01.19

お知らせ

日本語日本文学科の模擬授業

「福岡大学オープンキャンパス2021」のときに公開した動画です。

-

日本語日本文学科

2024.04.23

報告

2024対面式&新入生歓迎会

2024年度の対面式と新入生歓迎会を開催しました。 NEW

-

日本語日本文学科

2024.03.21

報告

学位授与式

2023年度日本語日本文学科の学位授与式を行いました。

-

日本語日本文学科

2024.03.21

報告

卒業論文発表会

2023年度の卒業論文発表会を開催しました。

- 現在学科トピックスはありません。

- 日本語日本文学科

- 学びのスタイル

- バラエティ豊かな教員

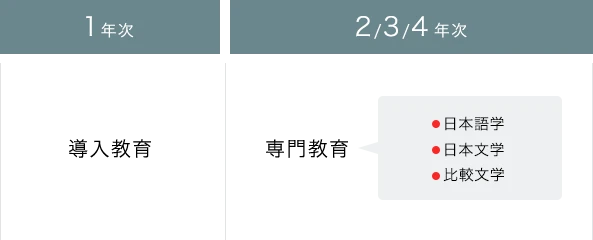

4年間で学ぶこと

日本語日本文学科のPOINT

POINT 01

卒業論文執筆に向けた体系的なカリキュラム構成

日本語日本文学科では、卒業論文を必修科目としています。卒業論文は学びの集大成であり、執筆した学生から「達成した満足感が得られる」「社会で役立つ考える力がつく」など、"成長"の実感が多く寄せられています。カリキュラムも、卒業論文を書く能力が徐々に身につくように構成されています。くわしくは「学びのスタイル」をご覧ください。

POINT 02

多彩な教員・少人数制教育

卒業論文までを指導するのは、日本語日本文学の多彩な領域を専門とする10名(1学年学生7名に対し1人)の教員です。古代から現代までの「縦の軸」に加え、日本の諸地域(方言など)やアジア・ヨーロッパとの比較による「横の軸」から、日本語日本文学を客観的に学びます。

POINT 03

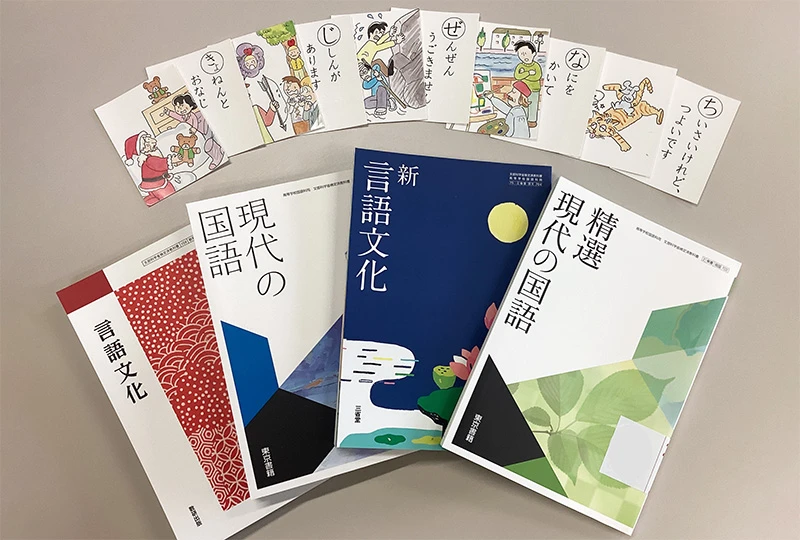

国語科教諭や日本語教員の資格が取得できます。

国語科教諭免許が取得できるのは、日本語日本文学科の専門教育を受けた学生だけです。また、外国人に日本語を教える日本語教員の資格も取得しやすいカリキュラムになっています。

取得できる資格

卒業後の進路状況

中学校・高等学校の国語教員、日本語教員、地方公務員、出版、流通、金融、情報サービス、運輸、通信、証券、マスコミなど、様々な分野で活躍をしています。